内容提要:今天,当民间艺人、地方文化工作者和职业民间舞者等诸多群体同时介入中国民间舞时,中国民间舞就在乡土舞仪外又成为了“非遗”对象、全民健身对象、“文化产业”对象、旅游产品对象、素质教育对象和舞台创作对象等。如此,它作为思想观念、身体呈现、仪式流程和组织制度的一体化的有机体便被瓦解。本文即是在这瓦解的态势中探求其本质和价值,以使各类介入者在各取所需时头脑有所辨识、下手有所留情。

关 键 词:中国民间舞/本质/价值

作者简介:刘建,北京舞蹈学院教授

一、从“民间文化”到“民间舞蹈”

(一)名实之辩

人类对世界拥有始于命名,从此构成了对万事万物和自身的认知。认知正确,名正言顺,便好做事;认知错误——哪怕是思维惯性构成的约定俗成,则需纠正,也是为了做好事情。除本能外,人做事需要理由,这是与动物的根本区别,理由由意见、观点、观念、思想、信仰层层构成,所以从某种意义上讲,人类的历史往往就是一部思想观念的历史,是谓“高级史”,之后才形成法律、教育、艺术等。或以为“恶法亦法”;但从亚里士多德到圣·奥古斯丁都坚称“恶法非法”,亚里士多德明言“不正义的法律就不是法”。①这就是讲对错误认知的纠偏,是对法后面的思想观念的深层认知,以利于实践操作。

这些认知的表达方式是语言,是语言构成的概念。在语言学中,它们既包括世界指称概念的静态观,强调语言与世界之间的指称关系,独立于语言使用者;同时,它们又包括指称概念的动态观,即指称关系不再被视为一种抽象的语义关系,而被视为一种认知过程,具有很强的语用属性,即将认知化为实践。

在当代中国民间舞的种种认知过程中,“中国民间舞”的本质认知是最基本的名实之辩对象——它绝不是“中国民族民间舞”之类反逻辑概念可以用来“约定俗成”的;否则,会带来一系列认知及做事的麻烦。②

“中国民间舞”的上位概念是“中国民间艺术”(它和“中国民间文学”并列),再上位概念是“中国民间文化”,即中国历史与现实文化中的“小传统”文化;与之相对的是占统治地位的、精英的、高雅的、“时尚的”、“与世界接轨的”诸种上层的“大传统”文化。大、小传统都是历史传统,都是人类“非物质文化遗产”,都需要保护和光大,但这一概念在进入中国公共阅读场域时,就产生了歧义:“焦点在于是继续使用我国早已约定俗成的‘民间文化’或是‘民族民间文化’,还是使用‘无形文化遗产’或‘非物质文化遗产’。”③这种歧义首先在于无论使用“无形文化遗产”还是“非物质文化遗产”概念,它们都绝不是仅仅包括“民间文化”,因为这之中尚有“宫廷文化”、“古典文化”等“大传统”文化,韩国“无形文化财”中就多有宫廷、宗庙舞蹈;而“民族民间文化”的“约定俗成”使用又会因此而产生第二个歧义:诸多少数民族的文化中同样有“宫廷文化”、“古典文化”等“大传统”——说到底,“民族民间”本不是可以放在一起的平行概念,而是上下位的概念。在这一最基本的名实之辩后,我们才能专门谈“非遗”之中的“中国民间文化”及其属下的“中国民间艺术”,以及再属下的“中国民间舞”。

现在通行的“中国民族民间舞”称谓是一个一错再错的概念。当初,在《舞蹈分类刍议》(1989年)中,吴晓邦先生把中国舞蹈分成了“古典舞、民间舞、各少数民族舞蹈、芭蕾舞、现代舞”。但问题出现了:“吴晓邦先生在民间舞这个舞种中开始多了一项民族舞,他这一条是因为民族政策,采用了不同的划分标准,这样在划分规则上违反了逻辑划分三条规则中的第三条(即每次划分只能根据一个标准)。因此他在正式发表文章时,这两个舞种便合为今天的民族民间舞一个舞种了。是谁改变了吴老师的认识,是逻辑规则。”④而事实上,“中国民族民间舞”——“中国少数民族舞蹈和汉族民间舞”的概念称谓同时违背了逻辑划分的三条规则。

中国有56个民族,许多民族都有自己的主流文化的古典舞和非主流文化的民间舞,可谓“中国各民族舞蹈”。它们包括一些民族中的“古典舞”(我们算作A)—像已经看不见的彝族《南诏奉圣乐》,公元802年在长安展示过;又像青海玉树藏族寺庙古典舞中还看得见的《格萨尔王》和清代满族《礼仪舞》;它们还包括各民族中的“民间舞”(我们算作B)——像藏族的果谐、维族的刀郎、蒙族的“筷子舞”、鲜族的“农乐舞”和汉族“北方的秧歌南方的灯”等。A、B在中国传统舞蹈分类中可以各自成为古典舞和民间舞母项,并携带着各自的子项。

但在中国当代舞蹈语境中,古典舞(A)对汉族(A[1])以外其他民族的排斥使其成为了孤家寡人;而被排斥的其他民族的古典舞(A[2]、A[3]……)则被发配到“成者王侯败者贼”的民间舞(B)中。这样讲不太好听,于是“中国民族民间舞”的概念便挺身而出,负起了份外的责任,弄得今天舞台上满是亮丽、华美和荡气回肠。只可惜在逻辑规则第一条上就犯了错误:子项的汉族民间舞(B[1])+子项的其他民族的民间舞(B[2]、B[3]……)+其他民族的古典舞(A[2]、A[3]……)>母项B,是反逻辑的。不仅如此,B[1]和B[2]、B[3]……本都是自身性质明确的民间舞,硬分成两个互不相斥的子项,又违背了第二条“每个子项必须互相排斥”的逻辑规则,也是反逻辑的。如果是根据第三条逻辑规则——按民间舞性质一个标准进行划分,其结果应该为:B=B[1]+B[2]+B[3]……而不应该是B=A[2]A[3]……×B[2]B[3]……+B[1],更是反逻辑的。

形式逻辑的错误必然导致艺术逻辑的混乱:在“第五届中国舞蹈‘荷花奖’民族民间舞比赛”中,亮出“中国民族民间舞”名片的蒙古族《珠岚舞》怎么看怎么像复活的元代宫廷《十六天魔舞》,不说姿势动作,光那服饰道具,民间就是砸锅卖铁也置不起,可它又死活不敢叫“蒙古古典舞”或其子项的“蒙古宫廷舞”。与之相近的还有朝鲜族的《行者》、《清扇·闲郎》,亦属“大传统”,只不过代表的是“左岸”情怀,像《谢公履》、《风吟》一样,不关衣食住行,只求精神驰骋;它们和后来的《太平·王妃》等风流典雅之舞都不能称之为“folk dance”……

“中国民族民间舞”还有一种解法,叫做“中国民族的民间舞”,相当于“中华民族的民间舞”或“中国的民间舞”。谁都知道:“中国”、“中华民族”、“中国民族”是一个意思,都是护照上的“国家”概念,硬在“民间舞”前加上类似的定语,这在语法上是啰嗦的同义反复;不过在艺术实践上倒可以形成一种大一统的操作法,像“春晚”上的56个民族大联欢舞。

之所以这样咬文嚼字、吹毛求疵,是因为中国民间舞的本质在于身体体现出的由语言概念所组成的思想认知和由技术系统所组成的审美判断。思想和审美一样,无孔不入,无处不在,在民间舞中是合为一体的。因此,关于“中国民间舞”大大小小概念范畴的名实之辩,不是为了引发我们的不安和焦虑,而是为了启迪我们的思考和心智,以使我们平静地阅读民间,阅读其过去,从中思考其现在和将来。但如果还站在伪命题立场上坚持“China ethnic folk dance”称谓,不仅不好与国际接轨、不好与国人交待,还会使中国民间舞迷失自我——从内容到形式。

(二)上下位概念之辩

关于上位概念“民间文化”的认知,全身心投入其保护的冯骥才先生有过一本极具悲情和动感名字的专著——《灵魂不能下跪》:“在人类的文化中,有两种文化是具有初始性的源。一种是原始文化,一种是民间文化。但在人类离开了原始时代之后,原始文化就消失了(其中的一些遗迹还保存在民间文化中——作者注)。民间文化这个‘源’却一直活生生地存在。”原始文化与民间文化是自发性的,“‘自发’直接来自生命本身。它具有生命的本质与生活的情感”。如果说,“一个民族的精神与思想传统在他的精英文化里,那么它的情感、特征、凝聚力和亲和力就在民间文化里。精英文化是一种父亲的文化,民间文化是母亲的——母体的文化。精英文化也是由民间文化孕育出来的”。正是在这个意义上,民间文化才可以说“是我们的祖先数千年以来创造的极其丰富和宝贵的文化财富,是我们民族精神情感、道德传统、个性特征以及凝聚力与亲和力的载体,也是我们发展先进文化的精神资源与民族根基,以及综合国力中不可或缺的坚实的精神内涵。”⑤

但我们真正意识到了这一点吗?没有。“我们一直没有摆脱封建士大夫对待下里巴人文化的轻视,至少在潜意识上没有摆脱,而且一直用雅俗对立的思维来对待民间艺术,即站在雅文化的立场居高临下地对待大众的、通俗的、民间的文化。同时,我们一直把民间视作‘旧文化’,并且用新旧对立的思维,站在‘新文化’的立场上来否定‘旧文化’”。更具体地讲,“过去我们仅仅把它(民间文化)作为一种文艺形式(一个二极概念——作者注),因此把它与舞蹈、戏曲、杂技、书法并列起来。实际民间文化包括了民间舞蹈、民间杂技、民间戏曲、民间美术甚至于还有民间书法。造成这种误解的原因,归根到底是由于长期以来没有从文化角度看待它。”⑥

如此,作为三级的下位概念——“中国民间舞”就不再是一个孤立的“文艺形式”,它必须伴随着上位的“中国民间文学”和“中国民间艺术”、伴随着再上位的“中国民间文化”一起被认知,成为我们所缺乏的“默会知识”(tacit knowledge)。作为一种新的认识论,“默会知识论主张:一、默会知识与明述知识的种类差异,二、默会的东西之于明述的东西的优先性,三、默会的东西与明述的东西之间的动态的相互作用。”⑦

就中国民间舞而言,默会的民间信仰、神话观念、生存态度等与明述的民间舞蹈动作、服饰、道具等是有差异的;作为一种无形推手,前者“默会的东西”比“明述”的仪式、身体语言更接近本质,因而具有“优先性”;前者与后者互为表现,呈“动态的相互作用”。有趣的是,“默会知识”的提出者既包括存在主义哲学家海德格尔,也包括对身心进行过“现象学——诠释学”论述的梅洛·庞蒂——强调知觉的具身性,强调身体在知觉中的优先性。也就是说,人的知识是整合的知识:“在一种重要的意义上,认识者是肉身性的,处在世界中,而不是脱离肉体的、无世界的主观性。如常识所认为的那样,认识者具有一种特殊的个人的、历史的和文化的背景。”⑧具体到“中国民间舞”,它更符合柯林斯(Harry Collins)提出的“集体型默会知识”(collective tacit knowledge),有集体的内在属性和机制,并且随着时间不断变化和演进。这个集体中的每一社会成员都生活在这种知识中,并且在集体无意识中掌握它,从而构成一个认知共同体。

这个共同体凭借种种仪式加以维系,民间舞就在其中。以村落为单位的个人是通过仪式介入和调整日常生活结构,使村落群体进入一种理想秩序。仪式中的舞蹈则促进了一种长久的亲密,给过去提供一种合法性延续和固定,它们被参加者视为事关他们的幸福。凭借相似类型的神灵和民俗,民间舞艺人直接服务于村落,以其表演赢得尊重和“村里人”的身份认同。只要村落和仪式存在,他们就有归属,并且各显神通,实现自我,甚至超我。在仪式舞蹈的固定结构中,民间艺人展示了传统的荣耀和在它的荣耀中的身份地位。

在青海同仁地区的“鲁如”(音乐节)上,许多村落要求每个家庭至少派一名成员代表出席,因为它关系到每家每户与村落的社会关系和村落与神的关系。仪式包括了一系列舞蹈,除了各种群舞外,一些村庄(像萨基村)的萨满——民间艺人还会装扮成公牦牛向女人舞蹈,这对准备生育的女人来说是一种运气的表征。这些萨满会被村民视为神的化身。与青海同仁县萨满的“牦牛”舞相呼应,中国广东省深圳市盐阳区中英街沙栏吓村的“鱼灯舞”也是民间艺人展示荣耀的表演。和萨基村的舞蹈一样,鱼灯舞与本村仪式性活动相关:麒麟(吉祥物)开路,鱼灯随后,到本村吴氏祠堂、天后宫拜祭表演。吴氏祖先来到沙头角时,那里是一片荒芜,随即开始了女人耕作、男人出海的角色划分。捕鱼活动的全程只能男人参与,大海中鱼类的习性因此成为男人的身体经验,男人们将它们化作“鱼灯舞”赤脚在沙滩上跳。

今天,民间艺人的这些“特有的表演也许会判定它的参加者为二等公民”,但他们似乎并不在意这些,“他们的兴趣明显地在于他们‘荣耀的过去’和他们作为一个传统的后裔的身份认同,这个传统根植于村落具体的历史中并有着进行内部凝聚的当地意义”⑨。这些意义承载在村落中民间艺人所扮演的从牦牛角色到游鱼角色身份上,村民们向这些凝聚了文化、艺术和舞蹈的角色臣服。

(三)身份与话语之辩

任何一个“共同体”都是由人组成的。中国民间舞的共同体是由以民间艺人为代表的农民组成。“默会的东西”也好,“明述的东西”也好,全具现在他们身上。“人无自然,而有历史”,对中国民间舞本质的认知,首先是对民间艺人的历史认知,而他们的历史身份和历史话语又首先应该被研究的。从社会学来讲,当下沸沸扬扬的民间舞“非遗”保护的核心应该是“以人为本”的民间艺人的保护,农民身份的民间艺人没有了,民间舞其实就名存实亡了;从语言学来讲,包括身体语言在内的语言,其语用效应就在于语言能够被使用,能够被承认,能够被交流,民间舞蹈身体语言失去了语用,民间舞也同样是名存实亡。

民间艺人的社会身份是农民(包括山民、渔民、牧民等),过去属“士农工商”中的“农”,现在裹在“民众”、“大众”、“群众”、“人民”之中。今天,他们虽然被神圣化为中国民间舞一切合法性来源的位置,但其生存史和舞蹈史却少有记录和描写,远不如职业民间舞表演家、教育家、编导家、理论家们的传记丰润圆满,甚至头戴光环。当然,“农民”太多,且活生生地满山遍野,所以要给民间舞写史、要在史中树碑立传、要在传记中见到农人的身影,最好先见到他们的代表——民间艺人。钱穆在谈中国历史人物研究时说:“历史虽说是属于人,但重要的只在比较少数人身上。历史是关于全人群的,但在此人群中,能参加创造历史与持续历史者,则总属少数。”⑩这样,首先关注民间艺人也就还算合理。

所谓“民间艺人”,是指有特殊舞蹈技艺的民间舞者。他们生长在远离城市的乡村,或农或牧或渔或林或商或务工,或在此“民族”,或于彼“族群”,或属某“村落”,其所在的宏观身份群体在当代中国统称“农民”。他们身体的技艺源于从父辈那里传承而来的自幼养成的身体记忆,是一种有在场共鸣的集体性的技术系统,有着鲜明的地方性身体知识特点,最终融化为个人性表达。这些技艺的产生来自他们所在的社会语境和言辞语境——即乡土社会的“机械团结”和年节婚葬仪式中,所以技艺本身也是特定语境的一种身体言说,就像他们本人是社会身份中的农民、村落中的村民一样。

作为地方舞蹈工作者(“二老艺人”),张荫松曾对有如此身份的民间艺人有过面对面的认识:1974年,他由部队转业到地方“毛泽东思想宣传”站,后来成了文化馆的干部,为了学习山东海阳秧歌,他与农民同吃同住同劳动同舞蹈,一年有八个月的时间都在乡下。这期间,他遍访民间艺人,并未对他们有过“贫农”、“中农”、“富农”或“地主”的阶级等差的区分。许多民间艺人属于“五类分子”,是由民兵连长押送过来教海阳秧歌的。与之相似,北京舞蹈学院许淑媖教授当年求教傣族舞蹈民间艺人毛相时,毛相也是从监狱中暂时放出的。在张荫松和许淑媖眼中,不管是贫下中农的艺人还是“五类分子”的艺人,都是农民,都是“民间艺人”。反向地看,山东海阳和云南傣族的民间艺人们也从未细究过张荫松或许淑媖的成份,而是把他们视为国家文艺干部,是别一身份群体。这种情况很像1979年北京舞蹈学院的许淑媖、李正康、朱萍等人到山东选教材时被“张荫松们”视为“中央派来的人”的舞蹈专家身份群体一样,并未区分她们三人更具体的身份。

在身为农民的“民间艺人”当中,安徽花鼓灯的冯国佩新中国成立前做过村长,陈敬芝当过商人;新中国成立后,他们各自又有了身份变化。既使如此,在“二老艺人”和“职业民间舞者”眼中,他们还是原初身份的农民艺人。类似的民间艺人还包括“萨满”艺人、“安代”艺人、“巴赫西”艺人、“热巴”艺人、“释比”艺人、“傩”艺人、“胶州秧歌”艺人、“南涧跳菜”艺人等。舞蹈场上,他们是艺人;一离开舞蹈场,他们都变回农民。

民间艺人“农民”社会身份群体的确立,还在于内视角的身份认同。其基础是乡村日常生活和伦理关系,它们远比历史、社会和政治事件更能影响到人们的身份认同。在“乡下人”看来,除衣食住行、观念信仰、风土人情外,民间艺人的日常语言、身体行为均与阿Q所说的“城里人”有着千差万别,带着一种历史形成的身在下位的乡土的苦涩。这种集体绵延的苦涩进一步强化了乡村农民对民间艺人的集体认同,他们在舞仪中形成的“看”与“被看”的相合关系甚至超过了乡村中的阶级对抗。

河南现存有“麒麟舞”,又称“武麒麟”,源于清末民初兵荒马乱之时村民以武术入麒麟舞,故“窜桌过桥”、“猫掉尾”、“登山望月”等动作技艺惊险高超。据睢县廖堤镇大刘寨村麒麟舞第十四代传人冯敏义老艺人(1930年出生)讲:“听祖辈传下来,明朝末年,有个老爷(老祖宗)叫冯玮,在皇宫里头专管娱乐活动。明朝灭亡的时候,他带回来一对麒麟(麒麟舞道具)。本来是专教俺冯家爷们儿玩耍取乐的,后来周围的街坊邻居都喜欢,慢慢地就对外玩起来了”。(11)在冯敏义的眼里,“老爷”、“冯家爷们儿”和“街坊邻居”都是村里人,没人见外,“麒麟舞”是“对外”身份显示的标识。

今天,我们笔下记录的民间艺人的人和事有两点不足:一是许多民间艺人是在他们转换身份成为“二老艺人”和职业舞者时才进入我们的视野,所以其人和事已然与原社会身份有了一段距离;二是其人和事中“死材料”多于“活材料”的口述,真正在场的农民身份的“默会”与“明述”知识难得。

身份决定人之立场,立场决定人之言行,言行决定事情的逻辑意义,逻辑意义构成了话语。站在农民的立场上,民间艺人以舞蹈身体语言构成与世界对话的文本,这种对话不仅是一种信息表达的技术过程,更是一种思想交流、交锋或交融的精神现象和心智行为,其中携带和传递着乡土中值得思索的历史时效信息。许多时候,民间“小传统”与精英“大传统”的抗衡常常就是通过话语形式,在某种意义上它也呼应了罗兰·巴特的著名口号:“既然我们不能颠覆社会秩序,就让我们颠覆语言的秩序吧!”

二、民间舞的价值判断

(一)观念价值

一般情况下,似乎只有“大传统”的精英才能垂直地思考形而上的问题,像屈原《离骚》中的“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。至于“小传统”的粗人大约只能平面地左右焦虑“二亩地一头牛,老婆孩子热炕头”。事实上并非如此,民间文化也是一部《离骚》,其中的民间舞自出生时起身体就被刻上了生存思考的印痕,成为一种记忆,并且时常动态地被唤醒,只是“上下而求索”的方式不同。

对于中国民间舞来说,起码它有着从古至今怀有敬畏之心的自然崇拜,与我们今天所大声疾呼的对自然的尊重和爱护同质异构。当年,周作人就说过:“本来现在的所谓神话等,原是文学,出在古代原民的史诗史传及小说里边;他们做出这些东西,本不是存心作为以欺骗民众,实在只是真诚的表现出他们质朴的感想,无论其内容与外形如何奇异,但在表现自己这一点上与现代人的著作并无什么距离。”(12)现在人爱看《阿凡达》即如此。后来,汤因比和池田大作在展望21世纪时更有激烈的表达:“只有恢复到多神教,也即万物有灵论,才能将自然从人类的技术活动中拯救出来”。(13)现在看来,这一展望不幸被言中;而民间则一直默会地把“万物有灵”视为一种信仰。至于后世宗教的儒释道以及基督等,民间也能以人间化和生活化的方式将其有机地融合成为一种民间福祉,并且一直贯彻在实际生活中。(14)这种反“除魅”的对于信仰生活的态度与实践,颇有庄子所谓的“古之真人,不知说生,不知恶死,其出不欣,其入不距,悠然而往,悠然而来而已矣。”土家族的“撒叶尔荷”就是以民间舞的方式跳出了庄子的生死观。

在中国,分散性的民间宗教信仰将主流意识形态的控制放在一边,以其分散而又灵活的“六经注我”的方式展现出来。每个民族、族群或村落都可以有自己的崇拜对象,与包括民间艺人在内的民间舞者的现实生存息息相关。像北方蒙古族“博舞”中的萨满教、南方白族“八角鼓舞”中的本主教,东南沿海汉族舞蹈中的妈祖信仰、西北维吾尔族舞蹈中存留的拜火教信仰……

观念价值中有层级,上至宗教信仰,下至生活态度。2013年,中国共产党第十八次代表大会后的“光盘政策”——把盘中的食物吃光受到了全民的拥戴,这不仅是对公款吃喝的腐败的打击,而且也是一个国家和民族应有的勤俭美德。2013年农历正月山东省海阳县“海阳秧歌拜年会”上,这一美德以一种舞蹈表演的方式跳在了东山口村秧歌队中:在“跑驴”后面,跟着一个拾驴粪蛋儿的村姑,蓝手巾包头,粗布衣衫,左手持粪簸,右手持粪铲,盯着驴屁股,弯腰铲起驴拉的粪蛋儿时,便乐不可支地扭一段十字步——岂止粮食不能浪费,驴粪蛋儿也不能浪费。

美国传教士明恩溥在《中国人的素质》一书中曾这样评价中国的农民:“中国农民的工作如同一个管家的工作,永远都干不完。北方各省的农民,除了相当短暂的隆冬季节之外,总有活要干,而且是大量的活。毫无疑问,任何一个地方的农民多多少少都是这样,中国农民的勤劳是很难超过的……农民要殚精竭虑,细心照看每一棵白菜,抓小虫子和毛毛虫,扛活的则要去找寻更琐碎的活计,他要想尽办法弄点吃的养活自己,养活他那一大家子人……即便是有事外出的人,也一路拿着叉子,背着筐子,四处巡视,寻找捡拾粪便的机会。如果没有其他非做不可的事,拾粪是件持久不变永远也做不完的事情。”(15)当这种乡土农民的身体行为进入到伦理学和哲学层面的生存表演时,“对美德和自我把握的追求,在传统上被整合在伦理学对更好的生活的追求之中。如果哲学关注对幸福的追求,那么涉及作为我们愉快的场所和媒介的身体美学,显然应该得到更多的哲学关注”,借以使表演者“形成了对自我的伦理关怀的中心,成为精神健康和心理自制的先决条件。”(16)

正是因为平日里的生活是这样的忙碌而琐碎,农民才有了对节日愉悦的强烈渴望。节日的到来意味着生活常态的中断。在劳作的喘息期间,农民们可以用各种最有力的手段将平淡无奇的生存状态进行重塑,既可以提升生存乐趣,又可以将生存现实展示出来,从而就有了民间舞中把拾驴粪蛋的生活“蛋角”化为艺术“旦角”的表演。这一表演和山东海阳秧歌队中其他角色表演合成了民间生存表演的整体语篇。

(二)社会价值

来自生活的观念推手以第一动力推动了形形色色民间舞仪的展开,从转化仪式(通过仪式)到巩固仪式,(17)并以乡村礼俗的方式构成了其社会价值。

我们常说中国是一个礼仪之邦,这个“礼”的发端就是周礼。“可是周礼在国家层面无可奈何地消失了,它却在民间以习俗的方式长期存在。周礼本来就源于民间,最后又回到民间,还是得其所哉的。在漫长的两千多年的历史中,它没有走进博物馆,在华夏的乡野中一直作为活体而存在,成为人们精神的依托,并担负着组织民间社会的功能。”(18)这就是所谓的“礼失求诸野”,“文武之道,未坠于地”。用时髦的社会学的术语讲,这种价值就存在于乡土社会的“机械团结”中:德业相力,过失相规,礼仪相交,患难相恤。这不是政治的乌托邦,而是地方乡土自治的一种结果;这也不是伦理道德的赞歌,而是村落人际关系的实践;这更不是什么素质教育的梦境,因为农民们从来就没有把“浪费可耻”当代性地变换成“消费光荣”……凡此种种“未坠于地”的村野中的礼俗就在那些秧歌、花灯、锅庄、打歌中。

除了形而上的表达,上述山东海阳秧歌还在形而中的层面上表现出一种礼俗关系:

海阳凤城镇建设村赵炳书家藏《赵氏谱书》载:“明洪熙一年,欣逢五世同堂,上赐‘七叶行祥’金额……乐舞生闻韶率其创练之秧歌,舞唱于庭,其乐融融。”乐舞生相当于现在的文化干部。于是海阳秧歌就有了六百多年的历史。(“其乐融融”构成历史之礼俗——作者注)

人们都说海阳秧歌最讲礼仪,其根基之一还在于移民。由于元朝和明朝的不断杀戮,安徽、河南、山西、河北等地区的人们就移到了山东地区,都是西边移来的人。所以海阳人在过年除夕的时候都要向西南方叩头,因为那个方向是他们老家,就是不论过的多好也不能忘老家。在海阳,村村都有家庙,秧歌队祭神、祭海外,就是拜庙,每到一个村,村里的大庙小庙都要去祭拜,一趟下来累得都喘不上来气。(“移民”构成现实之礼俗——作者注)

在过去,村和村,人和人,都是要靠秧歌队搞好关系的。秧歌队每到一个村前先要鸣放三眼枪,也称“三眼炮”。第一响代表“我们来了”,村里就要准备好迎接;第二响代表“准备好了”;第三响代表“演出开始”。锣鼓队的音乐奏起,“大夫”挥舞“甩子”率领秧歌队起舞。这时另一个村会由会首带领着自己村的秧歌队,托着香盘,出来迎接。这个迎接是一个大礼—“三出三进”,也就是海阳秧歌中“斗秧歌”,几乎没有了,那其实这是一个非常重要的礼仪。“斗秧歌”是非常友好的,在进村前迎接,出村后送别,有接有送,接不好、送不好往往就会闹出别扭(“三进三出”构成人与人之礼俗——作者注)。

进村以后,第二步就是要拜庙,拜庙更要实行大礼,不同于“三进三出。而是叫“三拜九叩”,是两个层次,只有拜神、拜庙才可以称之为“三拜九叩”。祭海是“磕头”,海阳的渔民不管有多穷,都会给海里的龙王蒸几个大饽饽,摆在海边,放着鞭炮,希望渔业可以大丰收(“三拜九叩”构成人与神之礼俗——作者注)。(19)

所有这些形成了海阳秧歌在礼仪上的特点,各个方面都很尊重,在群众当中也养成了一个有礼貌的关系……

涂尔干以为,无论“机械团结”还是“有机团结”,个人与他人的社会互动都特别体现在“仪式”之中:一起唱国歌是仪式,一起参加企业联欢是仪式,一起跳海阳秧歌也是仪式。不同仪式各自持有的观念和流程构成了不同的世界,不同世界的人们由此产生相互关系。海阳地区村村相连,一年之中人与自然之间、人与社会之间的大小灾难和摩擦全要在新年的秧歌拜年中化解;即使平安无事,秧歌队也有联络感情、沟通关系的功能。因此,它是一种年节仪式,也是一种社会仪式,有很强的祭祀性和礼仪性,敬天、敬地、敬海、敬祖先之外还要敬他人。此外,村与村之间,户与户之间的婚葬嫁娶也常靠秧歌表演维系关系。因此,从某种意义上来讲,所有的民间舞仪都在试图维持和巩固乡土关系。

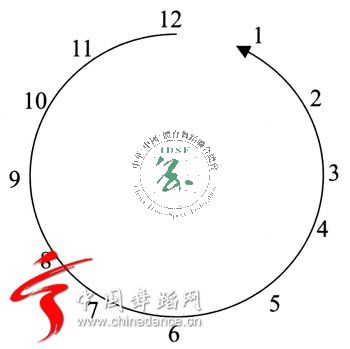

以2013年“海阳秧歌拜年会”中东村东石兰沟的“跑阵式”为例(如图):

(“跑阵式”场图:1.乐大夫,2.花鼓,3.配嫚,4.货郎,5.翠花,6.锢漏匠,7.王大娘,8.丑婆,9.傻小子,10.跑驴,11.拾驴粪蛋者,12.丑官)

在这一逆时针旋转的民众道教太极场图队形中,“民以食为天”的德高望重的“看场佬”(乐大夫)打头;其次是“踢场子”干累活儿的“花鼓”:其次是男耕女织的“配嫚”;其次是流通商品的“货郎”;其次是看货看人的“翠花”;其次是捉拿仙女的乔装天神(“锢漏匠”);其次是到人间恋爱的下凡仙女(“王大娘”);其次是当娘的“丑婆”;其次是被舐犊之情关照的“傻小子”;其次是回娘家的媳妇(“跑驴”):其次是勤俭为本的拾驴粪蛋者;最后是与民同乐的“丑官”。先长后幼、先男后女、先实后虚、先民后官……乡土关系学按照传统的排序经由民间舞仪呈现出来。这套“概念——规则”体系与整个乡土社会的构成是相通的。

(三)技术价值

从神话到仪式再到舞蹈,我们来到中国民间舞形而下的技术体系面前。所以强调“技术体系”,是要表明其技术价值绝不仅仅是孤立的动作技术,而是一个需要整体考量的多模态话语媒介系统,从服饰道具到音乐唱词,它们构成了民间的身体叙事。

民间艺人是生活在村落中会跳舞的农民,是其中的舞技高超者。前者代表着一种身体传说,后者代表这传说中的私人化艺术实践,它们是“普及与提高”的关系。这里的普及不是自上而下的给予,而是自下而上的自然生成的身体技术,甚至带着某种生存的遗传基因,像藏族舞蹈中盖房筑墙的舞蹈“阿谐”与“强谐”。盖房筑墙非贵族所为,且要群体参与,所以它们是藏族的民间舞无疑。

“阿谐”中的“阿”指的是一种特殊的土质“阿嘎”土,“谐”专指歌舞的意思,两者相加即为“打阿嘎的歌舞”。阿嘎土有一定的黏性和硬度,被均匀地铺在房屋建筑的地面或屋顶上,然后人们用“勃度”(一种用手持的敲打地面的劳动工具)和双脚在上面进行七至八天不间断的击打、踩踏,间隙再进行加水、晾干、上油等程序,使之逐渐被夯平,坚硬结实,平洁光滑。单调、反复的敲、压、踩、踏身体劳作过程催生了“阿谐”独特的歌舞形态,从祈福赞颂到男女之间的插科打诨:“崩巴霞卓”意为欢快的肩舞,舞者做交替耸肩动作;“吉白吉期”意为活泼的叉腰舞,舞者做双手叉腰向上跳跃;“必姆处加”意为欢快的膝盖舞,舞者做吸腿小跳步等,舞蹈中还会喊出吉、尼、松(一、二、三)的劳动号子。“强谐”需要专门的黏土和工具(“久硕”),是男人们的劳动舞。具体的生产过程是在建筑物地基两侧安置土板框架,并往框架内填土,然后用舞蹈的形式夯打土以筑成房屋的墙体,墙体逐渐夯高,舞蹈也愈发惊险,其中以领舞者(亦为施工掌控者)为最。(20)

又像海阳秧歌队中铺身刹架、落地生根的“花鼓”。他们一般由十六或二十四名年轻的后生组成,或黄天霸装束,或梁山好汉劫法场的装束,束腰挎鼓,右手持鼓槌,左手插入鼓腰的布带中,虎口张开,五指压住鼓腰,手背拱起顶住布带。盘石店镇大薛家村秧歌队的花鼓还一分为二,一半右手击鼓,一半左手击鼓,以求阴阳相合,与其黑白太极图服饰呼应。所有的花鼓脚下腾、挪、闪、扑、顿、踏,手上跃击、蹲击、转击、对击、旋击;时而举鼓过头顶,时而舞鼓至胯下,时而鼓绕身背后,时而鼓卧在腹中,势如惊涛骇浪,观者无不慑服。

在民间舞中,技术价值与意义相关。语言的意义分为两类:规范意义与语境意义,前者来自于使用特定语言形式的信息,后者通过在语篇中的应用而达到,意义可以通过语法和语境创造。舞蹈身体语言与之相同,像“阿谐”踩踏动作的语法规范和“花鼓”腾挪的语境意义。这些动作模态,都是有形式意味的:有些动作简单明了,一看便懂;有些动作是复杂多变,技术含量使其形式走向了一种陌生化,非如此不能看到舞蹈本身,就像安徽花鼓灯艺人创造的其美无比的“凤凰三点头“,本自耕地回牛扬鞭的水田劳作。当一个又一个有意味的动作连贯在一起,当这些动作模态与同样有意味的非动作模态连贯在一起,它们就会相互映衬,共同构成民间舞的种种角色以及角色们述说的身体语篇,形成“1+1>2”的符号化连贯价值。当我们对每一种个别技术价值加以认可时,我们就无法挑三拣四地回避对民间舞整体技术价值的认可。

在观念开放与多重的今天,价值判断常常是多元的,但一定是有视角的,视角在这里是一种“观点”。中国的现代命运是经受西方文明的刺激而开启的,所以西方视角的价值判断至今方兴未艾。进入当代后,主流的、城市的、“大传统”的意识形态又获取了话语权,因而“主旋律”视角的价值判断又伴以政治、经济和文化行为一竿子插到乡土中。在这一语境中,从中国民间文化到其所属的中国民间舞,它们都像惊呆了的孩子,唯有听命于身边叉立的两位大人——地方文化工作者和职业民间舞者,虽然它们依然保持着孩子的幻想与行为。

注释:

①[美]爱德华·S·考文著,强世攻译:《美国宪法的“高级法”背景》,北京:生活·读书·新知三联书店,1996年,第2页。

②参见张素琴、刘建著:《舞蹈身体语言学》,北京:首都师范大学出版社,2013年,第178-180页。

③巴莫曲布嫫:《非物质文化遗产:从概念到实践》,载《民族艺术》,2008年第1期。

④吕艺生:《舞院创作的回顾与展望》,载《北京舞蹈学院学报》,2009年第1期,第7页。

⑤冯骥才:《灵魂不能下跪》,银川:宁夏人民出版社,2007年,第349页、350页、30页、91页。

⑥冯骥才:《灵魂不能下跪》,银川:宁夏人民出版社,2007年,第24页、27页。

⑦郁振华:《人类知识的默会维度》,北京:北京大学出版社,2012年,第368页。

⑧郁振华:《人类知识的默会维度》,北京:北京大学出版社,2012年,第154页。

⑨参见[美]劳伦斯·艾普斯坦、彭文斌:《仪式,种族和氏际身份认同》,载《民间文化论坛》,2012年第6期,第95-106页。

⑩钱穆:《中国历史研究法》,北京:生活·读书·新知三联书店,2001年,第93页。

(11)玉慧:《河南麒麟舞的田野考察研究》,载《舞蹈研究》,广东舞协,2010年第1期,第103页。

(12)马昌仪编:《中国神话学文论选粹(上编)》,北京:中国广播电视出版社,1994年,第73页。

(13)阿·汤因比,池田大作著:《展望二十一世纪:汤因比与池田大作对话录》,北京:国际文化出版公司,1997年,第367页。

(14)参见刘建著:《宗教与舞蹈》,北京:民族出版社,2005年;刘建等著:《舞与神的身体对话》第九章“民间舞蹈的福祉”,北京:民族出版社,2009年。

(15)[美]明恩溥著:《中国人的素质》,上海:学林出版社,1999年,第23-24页。

(16)[美]理查德·舒斯特曼著,彭锋译:《实用主义美学》,北京:商务印书馆,2002年,第357页、359页。

(17)参见张素琴、刘建著:《舞蹈身体语言学》,北京:首都师范大学出版社,2013年,第109页。

(18)王学泰:《礼俗:社会组织的粘结剂》,载《读书》,2013年第12期,第47页。

(19)据海阳秧歌民间艺人王瑾兆(后转换身份为“二老艺人”)采访录整理。采访人:刘明明;采访地址:海阳市风城县旧市委大院王瑾兆家;采访时间:2013.8.12。

(20)参见江东著:《论藏族舞蹈“阿谐”、“强谐”与劳动的关系》,载《北京舞蹈学院学报》,2013年第2期,第73页。

来源:中舞网